在纽约曼哈顿晨边高地的哥伦比亚大学校园里,深秋的梧桐叶染上了一层金黄,在一间堆满书籍的安静研究室角落,我们见到了费若秋,与过去在剑道上那个身形矫健、目光如炬的运动员形象不同,此刻的他身着简约的毛衣,鼻梁上架着一副细框眼镜,言谈间更多了一份学者的沉静与儒雅,当他谈起击剑,谈起学术,眼中闪烁的光芒依旧熟悉——那是一种对未知领域不懈探索的执着,这次独家专访,我们得以走进这位前中国国家击剑队明星选手、如今的哥大研究生不为人知的内心世界,探寻他从巴黎的剑馆到纽约象牙塔的非凡旅程。

巅峰转身:告别赛场的深思

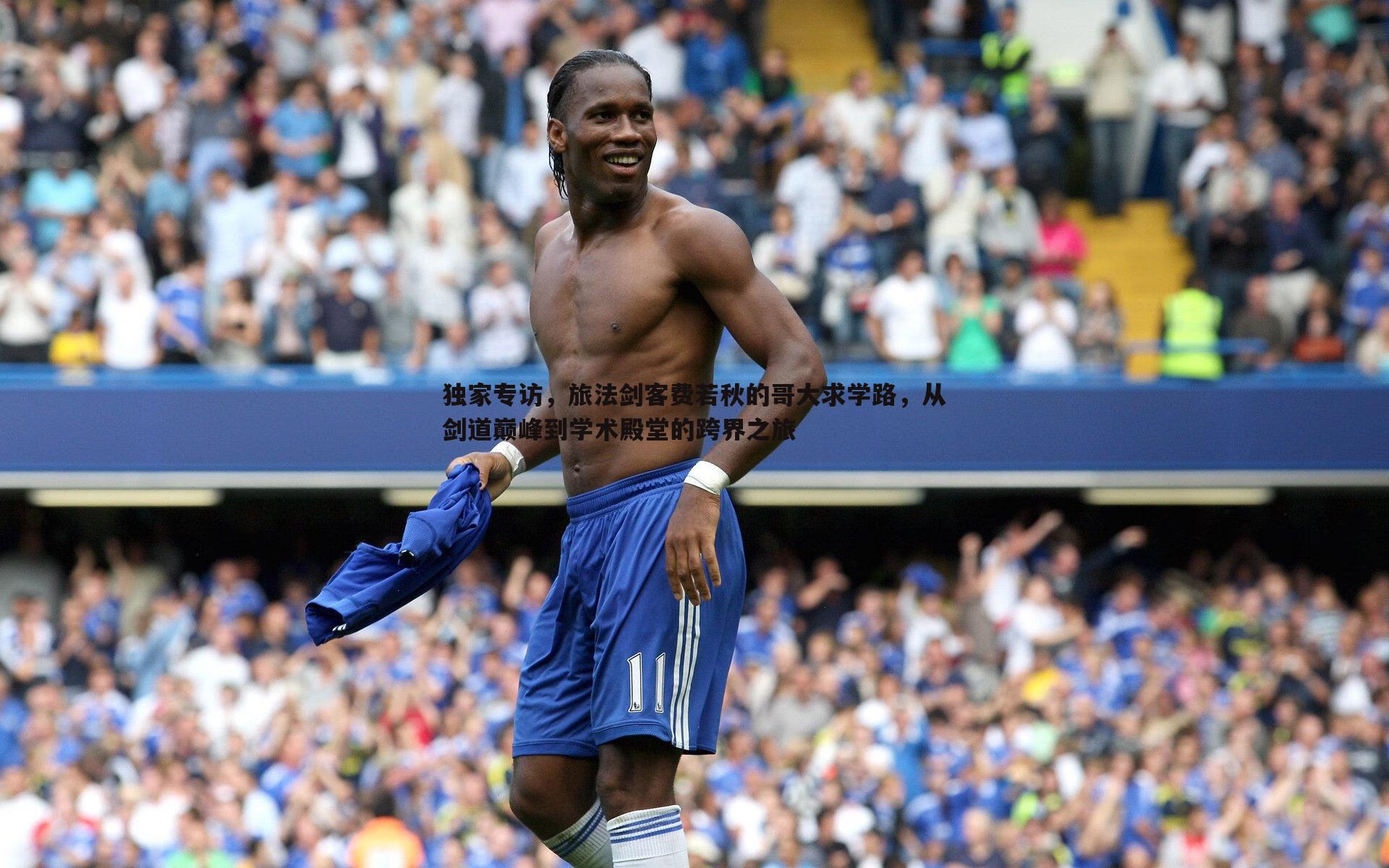

费若秋的名字,在中国乃至世界击剑界都曾掷地有声,年少成名,被誉为“天才剑客”,他早早便远赴法国这个击剑强国训练深造,成为“旅法剑客”的代表人物之一,在多年的职业生涯中,他斩获过多项国际大赛的奖牌,身影活跃于世界击剑锦标赛、世界杯分站赛的赛场上,以其独特的技巧和冷静的头脑赢得了无数赞誉,巴黎那些充满历史感的击剑馆,见证了他无数次的挥汗如雨和巅峰对决。

就在运动生涯看似处于稳定期时,费若秋做出了一个令许多人意外的决定:暂别赛场,申请前往美国哥伦比亚大学攻读社会科学相关专业的硕士学位。

“很多人问我,是不是受伤了,或者是对击剑厌倦了?”费若秋微微摇头,语气平和而坚定,“恰恰相反,正是因为对击剑爱得深沉,才促使我想要暂时跳出那个熟悉的圈子,从一个更广阔、更底层的视角去重新审视它,也审视我自己。”

他坦言,长期的职业运动员生活,虽然充满激情与挑战,但也像是一个相对封闭的体系。“我们日复一日地训练,研究战术,应对比赛,目标非常单一和明确,但渐渐地,我开始思考更多:击剑这项古老的运动,它的文化内涵是什么?它在不同社会中的发展模式有何差异?运动员的心理调控、职业生涯规划,背后有哪些更深层的逻辑?这些问题的答案,仅仅在剑道上恐怕难以找到。”

这种对知识和对自我认知的渴求,如同种子般在他心中萌芽,哥大深厚的学术底蕴和纽约这座国际大都市的多元环境,吸引了他。“我希望在一个全新的环境里,系统地学习理论,用学术的工具去解构我熟悉的体育世界,这并非远离,而是为了更深地回归,或者说,是一种升华。”

跨界挑战:从肌肉记忆到思维风暴

从顶尖运动员到名校研究生,身份的转变绝非易事,费若秋将这段经历比作“学习一种全新的语言”。

“最初的日子确实充满挑战。”他回忆道,“在赛场上,很多反应是肌肉记忆,是瞬间的直觉判断,但在学术领域,你需要的是严谨的逻辑论证、大量的阅读积累和批判性思维,写一篇论文比准备一场高强度的比赛,有时感觉更耗费心神。”

他描述了最初在课堂上的不适应:面对浩如烟海的阅读材料,需要快速掌握全新的学术话语体系;小组讨论时,同学们思维活跃、引经据典,他则需要努力将自己的实践经验转化为学术语言参与其中。“这就像重新学习走路,只不过这次用的是大脑的不同区域。”

运动员生涯赋予他的品质——自律、专注、坚韧不拔的抗压能力和时间管理技巧,成为了他应对学术挑战的宝贵财富。“训练和比赛教会我,如何设定目标,如何分解任务,如何在压力下保持冷静,这些在攻读学位时同样至关重要。”他制定了严格的学习计划,就像过去安排训练课表一样,精确到每小时,图书馆和研究室成了他的“新训练馆”。

他发现,自己的运动员背景并非负担,而是独特的优势。“当我研究体育社会学、运动心理学相关课题时,我的亲身经历提供了极其宝贵的一手视角,我能理解理论中所描述的那些运动员的真实感受和处境,这让我对问题的分析往往能切入更深的层面。”他的某些课程作业,便是以高水平击剑运动员的生涯转型或心理适应为案例,获得了教授的高度评价。

击剑与学术:看似平行,实则交汇

在费若秋看来,击剑与学术研究,这两条看似平行的轨道,在他的哥大求学生活中产生了深刻的交汇与共鸣。

“击剑被称为‘物理象棋’,”他解释道,“它不仅是体能的比拼,更是策略、预判和心理的较量,你需要观察对手,分析其习惯,制定计划,并根据瞬息万变的局势快速调整,这和做研究非常相似:提出假设,收集数据(信息),进行分析,不断验证和修正自己的观点。”

他进一步阐述,击剑中强调的“距离感”、“时机感”和“节奏控制”,某种程度上也是一种哲学思考。“保持最佳距离,才能有效进攻与防守;抓住转瞬即逝的时机,才能一击制胜,这何尝不是一种对‘度’与‘时机’的深刻理解?这种思维方式,对于我理解社会互动、分析复杂问题都有启发。”

在哥大,他并没有完全离开击剑,他偶尔会去学校的击剑俱乐部活动,与热爱这项运动的同学们交流,有时只是作为旁观者,感受剑道上的氛围。“这种若即若离的状态很有趣,当我不再是纯粹的参与者,而是带着观察和思考的目光去看待击剑时,我反而看到了许多过去忽略的东西,对这项运动有了更立体的认识。”

未来展望:搭建体育与学术的桥梁

谈及未来,费若秋展现出的是一种融合了理想与务实的清晰规划,他并不急于给出一个非此即彼的答案——是重返赛场,还是彻底投身学术界。

“这段求学经历给我打开了许多扇窗。”他说,“我看到了体育世界之外更广阔的天地,也看到了将体育与社会科学、教育、管理等领域结合的巨大可能性。”

他表达了对未来职业发展的一些构想:或许会从事与体育政策研究、运动员培养体系优化、体育产业发展相关的工作,希望能利用自己所学的理论知识和他丰富的实践经验,为促进击剑运动乃至更广泛体育领域的发展贡献一份力量。“我希望能够成为一座桥梁,连接起纯粹的体育实践和深入的学术思考,让科学的理论更好地指导训练和竞赛,也让体育的价值被更广泛的社会层面所理解和认可。”

他特别提到,希望能够关注年轻运动员的全面发展问题。“竞技体育是金字塔尖,很多运动员在投入大量时间训练的同时,可能会忽略文化学习和个人兴趣的拓展,如何帮助他们更好地规划职业生涯,即使在离开赛场后也能顺利转型,实现人生价值,这是我很感兴趣也认为非常有意义的课题。”

心路回望:无悔的选择与永恒的追求

回顾从法国到美国的这段旅程,费若秋坦言有艰辛,但更多的是充实与感恩。

“如果说在法国的岁月塑造了我作为运动员的筋骨,那么在哥大的日子则是在滋养我的思想和灵魂。”他认为,这段跨界求学的经历极大地拓宽了他的视野,让他学会了用更多元的视角看待问题,也让他对自我有了更深刻的认知。“我更加明确了自己热爱什么,擅长什么,以及未来希望走向何方,这种内心的清晰和丰盈,是任何奖牌都无法替代的宝贵财富。”

他并不认为选择求学意味着对过去运动员身份的否定或背离。“击剑已经融入我的血液,它是我生命中不可分割的一部分,现在的学习,是对我过去经历的一种深化和延展,它们共同构成了‘我’这个整体。”

对于同样面临转型或渴望探索不同可能性的年轻运动员,费若秋给出了他的建议:“勇敢地追随自己的内心,不要被单一的身份所束缚,运动生涯教会我们的拼搏精神、团队合作和应对挑战的能力,是走向任何领域的基石,保持好奇心,持续学习,你会发现人生有无限可能。”

窗外,哥大校园的钟声悠扬响起,仿佛在为这段不凡的旅程标注一个时间的刻度,采访结束,费若秋收拾好书本,重新融入那些行色匆匆的学子之中,他的背影,既有学者的沉稳,依稀可见昔日剑客的挺拔,从剑道到书斋,从追求身体的极限到探索思维的边界,费若秋的哥大求学路,不仅是一次个人生涯的华丽转型,更是一个关于勇气、智慧与终身成长的生动寓言,他的故事告诉我们,人生的赛场从不局限于一方剑道,真正的强者,敢于在任何领域,亮出思考的“剑锋”,开拓属于自己的广阔天地,他的下一步,无论指向何方,都值得期待。

评论